Los bares son un invento moderno. Hasta mediados del siglo XX, el ocio no estaba entre las prioridades de nuestros antepasados. Apenas les llegaba para comer y sus momentos de diversión se restringían a las fiestas patronales, al Carnaval, a San Damas, al Hornazo y poco más.

Durante siglos, el único lugar donde ir a tomarse unos vinos fue la vieja Taberna del Concejo, en la calle de la Carnicería, donde hoy se levanta la Casa de Cultura. No es casualidad que en este mismo lugar se fundara, en 1905, el Círculo de Recreo. Los primeros socios eran gente con cierto poder adquisitivo, ganaderos y labradores que poseían alguna finca. En 1928, el Círculo de Recreo se trasladó a la calle Salud, donde hoy se encuentra el Casino. En este sentido, podemos afirmar que el Casino es el bar más antiguo de Mestanza. Desde entonces, sólo ha cerrado en una ocasión. Fue en 1936, poco antes del inicio de la guerra civil, cuando el alcalde procedió a su clausura por ser considerado un lugar subversivo donde se discutía continuamente de política. Bajo la cornamenta de un ciervo hay una vieja mesa hexagonal para jugar a las cartas. Nos trae el recuerdo de nuestros abuelos mineros, de los serranos que llegaban con el frío, de las partidas de truque al calor de la estufa. El Casino nació cuando reinaba Alfonso XIII y hoy sigue en pie gracias a Antonio y a Tere, que lo regentan desde hace más de cuarenta años. Es nuestro bar centenario. ¡Que viva cien años más!

Cerca de la plaza había dos tabernas: el mesón de la tía Presenta, con sus botellas de anís de Rute y sus fotografías de toreros —Bombita, Machaquito, Manolete—; y el mesón de Santos Félix. El libro Valle de Alcudia (1962) describe sus techos de madera ennegrecidos por el humo y los años, las paredes cubiertas de colleras, bozales y albardas, una cantarera con dos vasares y el calendario de anís La Praviana como único adorno. Santos Félix era descendiente directo de Paulino Félix, un bandolero famoso por tener seis dedos y por haber asaltado dos diligencias en el mismo día en la venta del Judío, cerca de Almuradiel.

Los más viejos del pueblo aún recuerdan el baile de Alcaracejo, donde alguna vez bailaron mis abuelos a la luz tenue de carburos y candiles. A mi abuela le encantaba bailar, pero mi abuelo necesitaba varios vinos para tirarse al ruedo. Alrededor de la pista se sentaban las madres para vigilar que no se arrimaran a sus hijas más de la cuenta. La vigilancia era tan estrecha que los novios solían apagar de un soplo la llama del candil para entorpecer la labor de sus futuras suegras.

En los años cincuenta, con la mejora de la situación económica, se produjo en Mestanza una explosión de lugares de ocio. Incluso se abrió un cine —el cine de Leo— donde ponían pelis de flamencos y toreros en sesión doble. En ocasiones, el tío Leo tenía unos llenazos extraordinarios, con proyecciones de hasta cuatro días por semana. La gente chinchorreaba acerca de sus ganancias y algún vecino se acercaba a preguntarle: «Tío Leo, ¿cuánto ha ganado usted esta semana?» El tío Leo, que era más listo que el hambre, respondía: «Pregúntaselo al pueblo, que es quien me lleva las cuentas».

Durante esa época proliferaron los salones de baile con el nombre de sus dueños —Getulio, Pepillo, el Pescadilla— y, por supuesto, los bares, también con el nombre de sus dueños —del tío Leo, de Dulce, de Calixto, de Caraba—. El bar Las Peñas, también conocido como el bar de Desi, era donde iban los maletillas a desayunar y a dejar sus bártulos. Muy famosos fueron el bar de la Chencha y el Oeste. El Oeste estaba siempre lleno de mineros, pues ganaban más dinero que los hombres del campo. Según cuentan era un buen bar, pero algo dado a las pendencias. No era raro ver las mesas y las sillas volando como en el Salvaje Oeste. Hubo otro bar, cuyo nombre no voy a poner aquí, que alcanzó mucha fama por sus aperitivos de conejo. Llegó a tener mucha afluencia de vecinos hasta que alguien se percató de que apenas quedaban gatos en el pueblo…

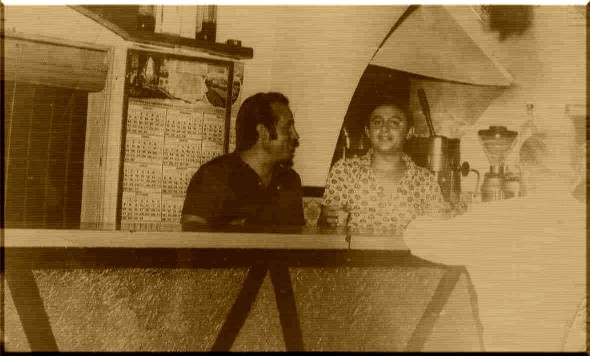

Con la emigración de los años sesenta y setenta cerraron los bailes y el cine, pero los bares no sólo resistieron sino que incrementaron su número. En esta época nació el bar Los Arcos, que merece una mención muy especial. Los Arcos es un lugar legendario. Fue fundado en 1971 por Marceliano y Teresa. Durante muchos años lo llevaron sus hijos Fernando y José Manuel. Hoy lo lleva José Manuel con su mujer Agus y su hijo José Ramón. Debe su nombre a dos arcos de medio punto, hoy desaparecidos, que había en su interior. Nació como sala de espera de los viajeros que esperaban el autobús de Rivilla en la plaza del Calvario. Sus techos y zócalos de madera, los faroles sobre la barra y las cortinillas de tela oscura le confieren un ambiente de mesón antiguo, tenue y acogedor. El espíritu cazador impregna todo el bar. Un cartel anuncia: «Se vende rifle Remington 700». Hay un perchero con pezuñas de jabalí y varios trofeos de macho cabrío, de corzo y de muflón. Un paisano mira la tele, donde ponen el canal de caza. Otro juega a las tragaperras. Cuatro amigos echan un truque, golpean la mesa y doblan los naipes al grito de envido y retruque. El viento agita la cortinilla antimoscas. El tintineo metálico de los palitroques recuerda que el verano ya está cerca. En la cocina, José Manuel da vueltas y más vueltas a una sartén de migas. Ya ha pasado más de medio siglo desde su fundación, pero Los Arcos sigue conservando ese espíritu de encuentro y acogida de las gentes que esperaban la viajera.

De mi infancia en la calle del Charco recuerdo la bodeguilla El Furtivo —el bar de Rafa— que ofrecía «vino barato y cerveza para la juventud» y el bar de Panta, con sus tapas de conejo al ajillo y tiznao. Durante los años noventa —los años de mi juventud divino tesoro— la oferta era espectacular. Gila abría el pub Lenon en invierno y, después de la Romería, el kiosko del Pocillo y el bar de la piscina, donde jugamos tantas y tantas partidas de mus. Porfirio tenía un bar pequeñito —el bar de Porfi— en la calle Carnicería, al lado de la posada de Santos Félix. Luego abrió la discoteca Globos y La Quintería. ¡Cuántas noches de verano en La Quintería! ¡Cuántas partidas de futbolín! ¡Cuántas veces sonó La Flaca aquel verano del 97! Da vértigo pensar que ya han pasado 25 años… A la entrada del pueblo estaba El Quijote y en la calle del Calvario estaba el Taranto —heredero del bar de Caraba—, especializado calderetas y salaos, manjares pastoriles por excelencia. En sus mesas acumulábamos los botellines de Mahou como trofeos de guerra. Eran los tiempos en que costaban cien pesetas —sesenta céntimos al cambio—, así que hagan la cuenta…

Casa Gila abrió en la Nochevieja de 2003. Es un bar luminoso, alegre, que recibe a porta gayola a los parroquianos que bajan de la iglesia. Sobre la barra de piedra hay un bello tejadillo de madera con faroles de hierro. Los carteles taurinos de San Pantaleón, una foto dedicada de Sánchez Puerto —el matador de Cabezarrubias— y otra de Antoñete, no dejan lugar a dudas: Gila es un gran aficionado al arte de Cúchares. Un retrato del mítico Camarón y un póster del Real Madrid de cuando Di Stéfano era entrenador nos dan una pista de sus otras pasiones. Dentro del bar suenan los Eagles mientras Isabel prepara una de sus famosas paellas. Fuera del bar, cae el sol de la mañana sobre la plaza, la terraza está a rebosar de gente, de risas, de conversaciones… Vuelan los botellines y las tapas—champiñones en salsa, tumbalobos—.

¡Cuántos momentos de felicidad les debemos a nuestros bares!

BIBLIOGRAFÍA: Mestanza entre la historia y la leyenda, de Rafael Muñoz «Falín».